横浜港は1859(安政6)年に開港して以来、常に日本を代表する国際貿易港として日本経済を牽引してきました。横浜港の発展においては関東大震災、第二次世界大戦、戦後の米軍による接収など様々な困難に見舞われてきました。

この発展の間、貿易量の増大、船舶の大型化や荷役革新の進展とともに山下ふ頭、本牧ふ頭、大黒ふ頭、南本牧ふ頭など物流施設は沖合展開するなど、その港湾区域は次第に拡大し、東は川崎港との境界である境運河から、京浜工業地帯の鶴見地区、根岸湾を経て、南は横須賀港の境界である金沢区八景島に達しており、横浜市の面積の約6分の1の面積にあたる区域に広がっています。

横浜港には2025(令和7)年現在、10のふ頭に公共バース、埠頭㈱バース、YKIPバースを合わせ約80のバースがあり、それぞれの港湾施設が市民生活に密接な物流・生産活動を支える重要な拠点となっています。

横浜港の概要

横浜港は本牧ふ頭、大黒ふ頭、南本牧ふ頭などで構成され、完成自動車やコンテナ、石油等エネルギー資源、穀物など多岐にわたる貨物を取扱う「総合物流港湾」として機能しています。また、客船も多く受け入れています。

世界へのネットワーク

横浜港には90以上の国際コンテナ船定期航路があり、世界中の多くの港湾とネットワークが形成されています。

背後圏に直結する道路網

首都圏をはじめとする背後圏各地とは自動車専用道路等のネットワークで結ばれています。東京方面だけでなく、西日本へのアクセスにも優れています。

今後、首都圏の環状道路ネットワーク整備によって、横浜港と背後圏とのアクセスはさらに向上し、横浜港を利用した物流の円滑化が促進されます。

横浜港の国際競争力強化に向けた取組

自動車貨物取扱機能の強化

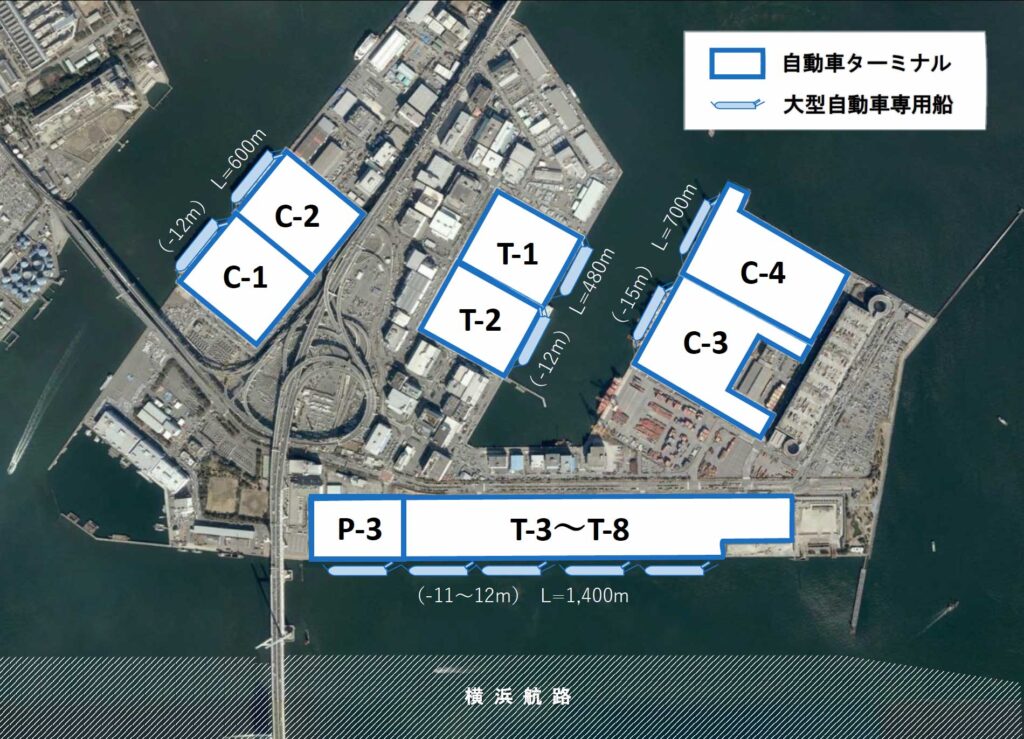

横浜港の輸出貨物取扱量の約5割を完成自動車および自動車関連品が占めていますが、大黒ふ頭では、岸壁・ヤードの整備やコンテナターミナルの自動車ターミナル化が図られています。これまでには、2020(令和2)年に大黒C-3を、2022(令和4)年に大黒C-4を、それぞれコンテナターミナルから自動車ターミナルに機能転換しました。また、P-3・T-3~8の再整備も完了し、日本最大級となる1,400mの連続岸壁となりました。

現在、大黒ふ頭は大型自動車専用船11隻の同時着岸が可能な東日本最大の自動車取扱拠点となっています。

ロジスティクスパーク事業の推進

臨海部の物流拠点は、保税上の利便性や迅速な貨物の配送などの環境が整っており、輸送の効率化や雇用の確保などの点でも注目されています。横浜港では、これまで中心であった輸出貨物に加え、輸入貨物の取扱機能強化策としてもロジスティクス拠点の整備を推進しています。

2017(平成29)年からは、コンテナターミナルであった本牧ふ頭A突堤内のエリアを活用し、流通加工や温度管理等の高機能な物流サービスを提供するロジスティクス施設の集積を進めています。2025(令和7)年度までに合計10棟のロジスティクス施設が稼働予定です。

環境への取組

太陽光発電設備やLED照明の導入など、環境にやさしい港づくりを目指し、港の省エネ化に積極的に取り組んでいます。また、カーボンニュートラルポート(CNP)形成に向けた活動に取り組んでいます。